云端岁月:革命文物数字化成果展示(六)——紫阳县东城门楼(中原军区布告)

发布日期:2025-10-22

陕西是中国革命的重要发祥地之一,拥有丰富的革命文物资源,这些不可移动革命文物承载着党和人民英勇奋斗的光荣历史,是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、振奋民族精神的生动教材。近年来,在陕西省文物局组织领导下,陕西省文物保护研究院(陕西省文物鉴定研究中心)先后完成了“陕西省不可移动革命文物专项调查”以及“陕西省红色标语类革命文物专项调查”,形成了系统性的革命文物资源档案,为全省革命文物保护与活化利用筑牢数据基石。

为进一步发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用,我院联合相关专业机构,遴选省内重要革命文物资源进行数字化采集与精细化处理,通过科技赋能将革命文物从物理空间迁至云端。现将相关成果陆续予以展示,以期激发观众爱国热情,实现红色文化活态传承。

云端岁月:革命文物数字化成果展示(六)——紫阳县东城门楼(中原军区布告)

紫阳县东城门楼(中原军区布告)虚拟参观入口

紫阳县东城门楼

紫阳县东城门楼(中原军区布告)位于安康市紫阳县城桥沟路中段南侧。

紫阳县东城门楼始建于明嘉靖三十五年(1556年),历史上屡经战火损毁,现存建筑为1916年重修并保存至今。城门楼坐北朝南,东西长15米、南北宽8米,为砖瓦石木混合结构,共分三层:一层为拱形门洞,二、三层为阁楼。整体造型古朴厚重,因地势差从城外远观更显巍峨庄严。城楼南面墙体保存一篇《中原军区布告》,1989年为防止字迹风化脱落,安装了防护玻璃加强保护。2008年9月,紫阳东城门楼被陕西省人民政府公布为陕西省文物保护单位。这座城楼不仅见证了紫阳的悠久历史,也亲历了红色政权的诞生与发展。

1946年6月26日,国民党围攻中原解放区,挑起了全面内战。遵照中共中央的指示,中原解放军除留部分地方部队在原地坚持斗争外,其余部队在中共中央中原局的领导下,进行分路突围。中原解放军的北路突围部队在李先念、郑位三、王震等率领下,向豫陕边突围,7月17日进入陕南,拉开了解放陕南国统区的序幕。11月29日,中原解放军第十九军五十五师向紫阳挺进,11月30日解放了紫阳。其间,五十五师在紫阳东城门楼贴上了《中原军区布告》。该布告颁布于1948年10月10日,由中原军区司令员刘伯承,副司令员陈毅、李先念,政治委员邓小平,副政治委员邓子恢等亲自签署,内容是人民解放军军纪、中国共产党各项政策等,文字通俗易懂,四字一句,读起来朗朗上口,达到安定人心、瓦解敌人、发动群众、广泛传播的效果。

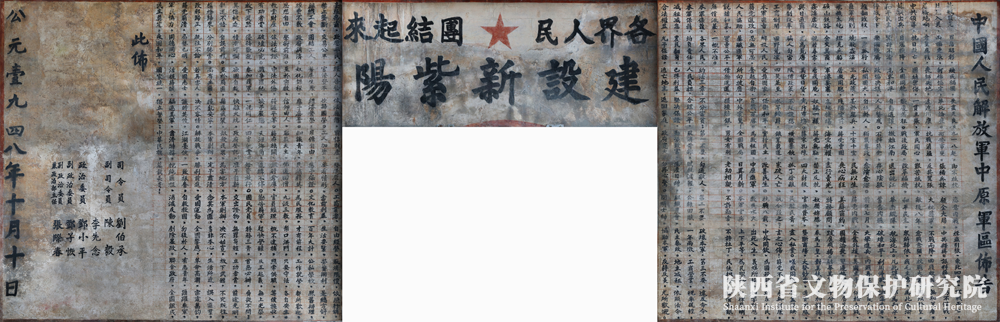

《中原军区布告》

1950年9月,紫阳县人民政府将《中原军区布告》全文书写在东城门两侧墙壁上。现存布告全文幅宽3.7米、高3.37米,从右至左书写,竖排38行,正文合计1512字。布告内容深刻揭露了国民党反动派的罪行:“蒋贼匪党,罪恶昭彰,殃民祸国,丧尽天良,九一八起,即不抵抗,恣意内战,揖盗引狼,东北四省,不战而亡……”;庄严阐述了人民解放军的纪律与宗旨:“我军宗旨,解放人民,爱护国家,保卫和平,实行民主,改善民生……本军官兵,上下平等,为民服务,纪律严明,说话和气,买卖公平,借物送还,损坏赔银……”;明确宣示了中国共产党的多项政策:“取消苛杂,赋税减轻;逃亡地主,返回家庭,政府宽大,勿再心惊;开明绅士,协助本军,反蒋反美,尤所欢迎;工商业者,自由经营,官僚资本,收归国营;至于宗教,信仰由人……”;更表达了对于新中国未来的坚定信念与美好祝愿:“民主奠定,永固和平,国家统一,独立繁荣,中华民族,万载长青”。在城门顶端书有“各界人民团结起来,建设新紫阳”口号,中间饰红色五角星。

该标语在新中国成立初期不仅有效安抚了民众情绪、震慑了残余敌对势力,更在宣传党的政策、凝聚社会共识、推动地方重建等方面发挥了显著的动员与教育作用,成为紫阳从旧时代迈向新社会的重要历史见证。