百万文物西迁历时十余年无一件丢失“文军西征”创造了人类历史上的奇迹

发布日期:2014-10-08

百万文物西迁历时十余年无一件丢失“文军西征”创造了人类历史上的奇迹

1933年南京博物院前身中央博物院筹备处

沦陷前的南京朝天宫

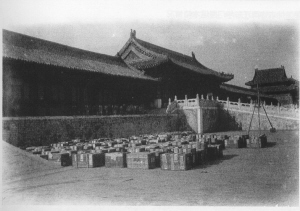

第一批古物南迁前广场上集中摆放的木箱

文物打包装箱

九一八事变后,日本帝国主义的铁蹄开始踏进中国。他们不仅在军事上侵略中国,对中国的文物也是虎视眈眈。为避免珍贵文物受日寇劫掠和战争损害,一批有识之士殚精竭虑,开始了一场艰苦卓绝的文物保护工作。

特别是从1937年七七事变之后,上百万件文物分中南北三线在日军的炮火之下历经了十年西迁,穿越了大半个中国,没有一件丢失,没有太大损坏。文物的转移工作之艰难惊险,堪称文物保护史上之最。大批有识之士誓死捍卫文物的气魄,谱写了中华儿女保护民族文化的慷慨之歌。

文物保护抗争史

1931年9·18事变

为避免圆明园灾难重演,故宫博物院文物向南迁移。

1933年4月

设立中央博物院筹备处暂时接管战乱中的文物。

1933年10月

北平古物陈列所文物划归中央博物院。

1936年7月

中央研究院历史语言研究所文物划归中博筹备处。

1937年12月

南京沦陷前中博筹备处集中珍品40余万件。

1931年九一八事变后

40万国宝南迁中博筹备处

1931年9月18日,随着“九一八”事变爆发,日本军队占领了东北三省,进一步向华北地区进犯,威胁平津。鉴于清末英法联军占领北京时火烧圆明园的罪恶举动,导致大量价值连城的文物遭到焚毁或劫掠,当时的故宫博物院院长易培基等有识之士,电告南京中央政府,提出文物南迁以避刀兵之灾的意见。经国民政府批准,北平几家存有文物的部门于1932年底开始派员精选文物,紧急装箱分5批南迁。

除故宫博物院集中的13427箱零64包外,另有古物陈列所5414箱,颐和园640箱又8包8件,国子监11箱,共计6065箱又8包8件。这些箱子里共装有242592件中国古代艺术品,其中包括自秦朝以来的6411幅书法和绘画作品,商代的4402件青铜器和3894件玉器,23780件南宋时期的瓷器。这些精选的24万多件国宝,由国民政府委托故宫博物院派员一起将其南迁。

这便是中国近代史上著名的第一次国宝南迁大行动。这批文物最先被运到上海法租界暂时保管,由于文物背井离乡,所以后来这一批文物在点收后,均以“沪·上·寓·公”这四个字为馆、处箱件区分编号。(取用这四个字,意指这批文物临时借租在上海,做了“寓公”。“寓公”,古指失其领地而寄居他国的贵族。后凡流亡寄居他乡或别国的官僚、士绅等都称“寓公”。)

1936年秋,故宫博物院南京分院文物保存库落成后,“自12月8日起,将沪库所存文物分5批由京沪沪杭甬路局所备迁运专车转迁南京,至同月17日,迁竣。他如古物陈列所、颐和园、国子监之文物,亦一并随迁。”

此外,由于故宫博物院当时的主要功能是典藏,而国民政府及各界学术团体渴望能有一个完善的博物院,在典藏数千年传统文物之余,还能够起到科学研究和公众教育的作用,于是在1933年4月,中央博物院筹备处(今南京博物院前身)在南京应运而生。傅斯年为中筹处主任,主持管理各项事宜。

中博筹备处自成立之始,就开始从私人收藏家手里征集文物。其中,1933年10月,在蔡元培、叶恭绰、李济等人的共同努力下,以3.4万元的价格,购进了闽侯何叙甫绘园古物2000余件。后来,随着不断收购、拨交和派员主动到田野进行考古发掘,中博筹备处的文物库底开始逐渐丰盈起来。

在1937年12月南京沦陷前,故宫和中博筹备处的文物均集中于南京朝天宫。其中,官方划拨给中筹处的文物有20多万件,再加上故宫文物,南京当时已经集中了全国第一流的珍品约40多万件。

1937年日军大屠杀之前

最高级别的国宝汇聚南京

,北平古物陈列所的5450箱文物被国民政府划归中央博物院。这批文物是清朝内府的珍藏品,包括了清朝及以前各朝代收藏的精品,分别存放在沈阳的奉天行宫和承德的热河行宫。

这两个行宫的宝贝在清王朝结束、进入民国初期被转移到了故宫博物院。在故宫博物院的前三朝就是太和殿、中和殿、保和殿、东面的文华殿、西面的武英殿,一共五大殿建立了一个古物陈列所,奉天和热河行宫不少于20万件的文物被集中到这里。

,经国民党中央政治会议决定,将北平古物陈列所迁到南京的文物拨付给中博筹备处。我们今天在南博看到的很多皇家官窑器皿就来自于当初的北平古物陈列所。“我们今天来看它的使用价值、经济价值、文化价值、艺术价值都是最高级别国宝。”南京博物院研究员陆建芳这样告诉记者。

1936年国民政府又决定将北平历史博物馆的21万件文物划拨中博筹备处。此时,除颐和园等处迁往南京的文物全部拨付给中博筹备处外,中央研究院历史语言研究所也把它发掘的文物交给了中博筹备处,这些文物包括了殷墟出土的三千多片甲骨。

在中博筹备处,还有200多个青铜鼎最为引人注目。里面既有中国最大的青铜鼎—殷商时期的司母戊鼎,也有铭文最多的青铜鼎—西周时期的毛公鼎。其中,毛公鼎上有497个字,极具史料价值。鼎在中国文化里是国家重器,政权统治的象征,江山社稷的代表,也是中华民族文化精神的载体。

今天,南京博物院的44万件的院藏文物让人惊叹不已,其中价值连城的国宝级文物数量众多。“其实,南博现在的丰富典藏是建立在民国时期的基础上的。那个时候,南博还不叫南京博物院,而是叫国立中央博物院。”陆建芳说, “我们现在还能在南博看到这么多的重量级文物,众多文物工作者在日军对南京展开屠城前进行的文物西迁大转移功不可没。”

江南时报记者 黄勇 程岚岚

1937年七七事变之后

南迁文物再次西迁打包装箱迫在眉睫

然而好景不长,8月15日日军飞机轰炸了南京,形势险恶,中央博物院的在建工程被迫停工,刚刚安顿下来的几十万件故宫南迁文物又处在水深火热之中,国宝必须再度转移。

国立中央博物院筹备处主任李济在“七七事变”发生之前,就预感到了战争临近的威胁。他未雨绸缪,很早就开始安排布置文物的装箱工作,为文物迁移做准备。今天,我们在南京博物院的文物库房里,还可以看到七十多年前文物西迁时的木箱。岁月沧桑,木箱上的封条已破碎、风化,但封条上的字迹和印章却依然清晰可见。这些木箱见证了人类史上空前的文物大迁移历史。

为了把这些珍贵文物尽快打包运走,当时故宫和中央博物院的所有人员纷纷投入到对文物进行打包的工作中来。陆建芳告诉记者,这是一项非常艰巨的任务。“1万多箱文物等待打包,可当时整个南京博物院(其前身为中央博物院)才多少人?日本已经在进攻上海,谁都不知道上海能顶住炮火多久,所以当时大家只能是夜以继日地进行试摔实验和文物打包。”

由于文物的材质不同,所以不同的文物需要采用不同的材料、方法和手段,进行有针对性的打包。“古籍字画怕火、怕受潮、怕虫蛀,工人当时在打包的时候就特别注意了防潮,另外装这些文物的箱子也与其他箱子不同,装其他文物的箱子都是木箱,而装古籍字画的箱子用的是铁皮箱。”陆建芳介绍,瓷器玉器是所有文物中打包难度最大的文物。“全都是易碎品,在战火纷飞的年代,包装不够结实的话,万一箱子摔了或碰了,箱子里的文物也就完蛋了。”

13日

南京大屠杀前文物全部被打包送走

为了保障这些文物在路上的安全,中央博物院买来大量崭新瓷器,用各种方法对这些新瓷器进行保护性包装,然后装箱,对箱体进行加固。“再把箱子从几层楼的高度扔下来,看箱子和箱子里的瓷器有没有摔坏。”陆建芳告诉记者,经过这样的反复试验,最后终于找到了一种安全的方法来保护瓷器。“箱子里面铺了好几层。直接跟文物接触的首先是棉花,防止文物表面划痕,然后用纸把棉花裹好,再在纸的外面使用稻草捆扎结实。文物放妥后,再使用稻草塞满箱子里的每一个空隙,最后加固箱子。”

这回,箱子再从几层楼高的地方往下扔,里面的瓷器终于得以保持完整。“后来中央博物院就是采用这样的方法,在短短几个月的时间内把1万多箱、几十万件文物全部打包送走了。”

就在中央博物院最后一艘满载文物的轮船匆匆离开南京的3天后,也就是1937年12月13日,日本侵略者的铁蹄从中山门踏进了南京。毫无人性的侵略者在南京烧杀奸淫,杀害了30万中国人,制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案。南京失陷后,日军派出了330多名专家、360多名士兵,肆无忌惮地掠夺中国文物。仅在南京,日军掠夺的文物就可装满310辆大卡车。

“只差那么一点点,中国的重要文物瑰宝就要落入日本侵略者手里了。现在想想,真是万幸!”陆建芳深有感慨地说道。

如今,南博的特展馆内,还可以看到当年文物大迁移时使用的木箱,一共268个,它们像艺术品一样,整齐地排列着。这些箱子上,还贴着当年故宫、北平古物陈列所和中央博物院等处的封条。有的封条上写的是“北平古物陈列所”,有的封条上写着“博,3392”,“中华民国廿二年五月”等字样。

目前,南博仍保存有5000多个迁移文物的木箱。“木箱本身也是文物,它们保证了文物在颠沛流离时的万无一失。”陆建芳说,其中,“民国廿二年五月”就是1933年5月,正是南迁文物紧急装箱南运的时间。当年的南迁文物,南博已经陆续整理,并且正在陆续地陈列出来给观众参观。